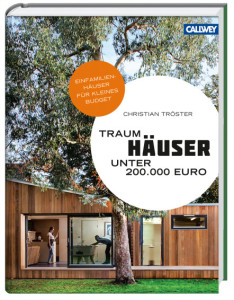

Sein Traumhaus baut man nur einmal im Leben – deshalb sollte es allen Ansprüchen genügen. Das vorliegende Buch erbringt den Beweis dafür, dass sich ein limitiertes Budget und höchste ästhetische Ansprüche nicht ausschließen müssen. Christian Tröster stellt 30 individuelle Einfamilienhäuser aus Deutschland und Österreich vor, bei denen dies optimal gelungen ist. Dabei geht er ausführlich auf alle Faktoren ein, die die Baukosten des jeweiligen Domizils ausmachen und legt dar, wo – auch langfristig – Einsparpotenziale liegen. Traumhäuser unter 200.00 Euro ist ein inspirierendes Buch für Bauherren und Architekten, die das Beste aus ihrem Budget herausholen wollen.

Author Archives: wp_admin

Sommerhaus mit zwei Gesichtern

Ein bescheidenes altes Soldatenhaus bei Göteborg baute der schwedische Top-Architekt Gert Wingardh Schritt für Schritt zum Feriensitz für seine Großfamilie aus – einereseits ganz unaufdringlich und ländlich, andererseits radikal modern.

Der Umbau ist unsichtbar. Wer den Architekten Gert Wingardh in seinem Sommerhaus bei Göteborg besucht, meint zunächst vor einem alten, zumindest konventionellem Haus zu stehen. Mit seiner hölzernen Fassade, dem Satteldach, dem klassischen Schwedenrot und wuchtig steinern Stufen scheint es, als habe es so schon immer hier gestanden.

Doch der erste Eindruck täuscht. Alt ist nur die Substanz des Hauses. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Soldatenhaus, das junge Männer im 17. und 18. Jahrhundert als Entlohnung für den Kriegsdienst erhielten, zusammen mit einem Pferd und einem Gewehr. „Die Soldatenhäuser“, sagt Gert Wingardh, „sind eine schwedische Besonderheit. Sie waren klein aber sorgfältig in der Landschaft positioniert“. Eines davon hat Wingardh vor 16 Jahren gekauft und in mehreren Phasen umgebaut. Im letzten Schritt 2007 hob er das Dach um 1,2 Meter an, machte dessen Neigung steiler und die Räume des Obergeschosses höher.

Gert Wingardh gilt als der bedeutendste Architekt Schwedens. Er beschäftigt 120 Mitarbeiter, sein Werksverzeichnis ist dick wie ein Telefonbuch, er hat Schulen, Shopping Center und Gewerbebauten errichtet und die Botschaften seines Landes in Berlin und Washington. Er empfängt den Besucher barfuss zwischen den Seitenflügeln seines Hauses. Die sind wie das obere Stockwerk ebenfalls neueren Datums. Der linke Flügel wurde 1993 für die Kinder errichtet, der rechte dient als Studio. Aber wie beim angehobenen Dach ist das von außen nicht zu spüren. Erst innen, wo keine Rücksicht auf historische Formen genommen werden musste, herrscht moderne Funktionalität, gewürzt mit ländlicher Poesie.

Mit der gestalterischen Zurückhaltung wird der Grundakkord des Um- und Ausbaus angeschlagen. Er schafft Einheitlichkeit ohne sich anzubiedern und balanciert historische Optik mit aktueller Wohnlichkeit aus. Selbstverständlich ist ein solches Konzept nicht für einen Berufstand, in dem sich mancher mit seinen Bauten ein Denkmal setzen will. Vielmehr bezeichnet die Entwurfshaltung den Stil eines Architekten, dem gelegentlich vorgehalten wurde, dass er gar keinen persönlichen Stil habe. Doch was als Vorwurf gemeint ist, kann genauso als Kompliment verstanden werden. Wingardhs Gabe besteht eben in einer Modernität, die unaufdringliche aber präzise Lösungen findet.

Doch bevor der Architekt solche Details erklärt, bewirtet er erst einmal den Gast auf einer langgestreckten Veranda. Der einfach verglaste Raum, der sich rückseitig des Hauses neun Meter in die Landschaft schiebt, wird von einem vier Meter langen Eichenholztisch dominiert. Dessen Format wirft vor allem die Frage auf, wie viele Personen denn hier wohnen? Fünf Kinder aus zusammen drei Ehen haben Gert Wingardh und seine Frau Karin, seine Eltern leben auch noch und so wurde das Haus für die Bedürfnisse einer modernen Großfamilie erweitert. Der sichtbarste Teil davon liegt rückseitig. Neben der einfach verglasten Veranda zeigen da vor allem die großformatigen Fenster die Modernität des Hauses an. Sie gehören zu Wohn- und Schlafzimmer und umfassen von innen betrachtet die Natur wie ein Rahmen. Durch das so definierte Bild aus Wiese, Fels und Meer sei schon fast jedes Tier der heimischen Fauna einmal gelaufen, berichtet der Hausherr, sogar die scheuen Füchse, dazu Nerze, Dachse, Hirsche und Elche. Nur Bären und Wölfe hätten sich noch nie gezeigt, was irgendwie auch ganz beruhigend sei.

Dann steigt Gert Wingardh eine gewundene Holztreppe hinauf ins Schlafzimmer. Das ist der jüngste Raum im Haus und an ihm lassen sich noch einmal die Schlichtheit und Originalität seiner Architektur erläutern. Der Raum ist von der Decke bis zum Boden in Weißtönen gefasst, inklusive der 14 Einbauschränke. Einziger Farbtupfer im Zimmer sind ein paar alte Ziegel, die den Boden des Kamins bilden. Trotz der formalen Strenge aber wirkt der Raum nicht kühl, was vor allem an dem teils rau belassenen Holz liegt. In dem Kinderflügel haben ähnliche Hölzer sich schon leicht verzogen, was den Eindruck von gewachsener Struktur und rustikaler Patina hervorruft. An der Giebelseite des Schlafraums hat Wingardh zwischen den Leisten Lichtschlitze gelassen, ein Motiv, das in der lokalen Architektur zur Belüftung von Scheunen dient – dort allerdings ohne Verglasung. „Es ist ein romantischer Gestus“, grinst der Architekt, „wir mögen die Idee, hier wie im Stroh zu liegen“.

Was fehlt ist eine Verschattung des Fensters. Wird der Raum dadurch nicht zu heiß? „Die Hitze bekommen wir schnell wieder raus“, sagt Wingardh und öffnet dafür zwei verborgene Türen rechts und links des Fensters. Sofort entsteht ein Luftzug und der wird gleich ästhetisch inszeniert. Dafür zieht Wingardh auf einer halbrund verlaufenden Schiene zwei weiße Vorhänge vor das Fenster, die nun im Luftzug theatralisch wehen. Es zeigt sich: das kleine Holzhaus, das auf den ersten Blick so unaufgeregt anmutet, steckt voller Raffinesse. Deren Details reichen von der Vierfachverglasung im Studio über die Dachbegrünung auf den Anbauten bis zum Farbkonzept in den einzelnen Räumen: das Holz ist hier in kräftigen und modernen Farben gestrichen, und zwar von der Decke bis zu den Wänden, inklusive Heizkörper. Die beste Investition von allem, sagt Gert Wingardh, aber sei ein riesiger Herd (von Gaggenau) gewesen. Darin können, wenn die langen Tische wieder einmal voll besetzt sind, bis zu drei Hühner gleichzeitig gerillt werden.

Komplimente von der Familie hat Wingardh für sein Haus natürlich schon viele bekommen. Das tollste aber, erinnert er sich, sei aus einer Putztruppe von tätowierten und gepiercten jungen Frauen gekommen. 200 Villen hatten die in ihrem Leben schon gereinigt. Aber diese hier, so das einhellige Urteil der Punk-Jury, sei die coolste von allen!

Im Hafen zu Hause

Dreißig Meter Fensterfront zum Rhein und den Güterbahnhof im Rücken. Der Schweizer Fotograf und Kurator Onorio Mansutti lebt als einziger Bewohner im Basler Hafen

Vom Playboy zum Wohltäter, vom Arbeiterkind zum Großgastronomen, vom Star-Fotografen zum Künstler – wollte man die Karriere des Onorio Mansutti in Schlagworten umreißen, fallen einem vor allem Gegensatzpaare ein.

Onorio Mansutti, der nächstes Jahr 70 wird, hat ein abenteuerliches Leben gelebt, getrieben von Neugierde und Unternehmergeist, von der Liebe zur Kunst und dem Willen zu helfen. Mit 66 Jahren ist er, der seit 35 Jahren nur weiße Kleidung trägt, in den Baseler Rheinhafen gezogen, mitten ins Industriegebiet. Hier betreibt er eine Kulturstiftung und organisiert Ausstellungen. Darüber, auf dem Dach des Stiftungsgebäudes, bewohnt er ein Loft, das – passend zum Lebensentwurf – von starken Gegensätzen geprägt ist: vorne beste Rhein-Lage, hinten ein Güterbahnhof, auf dem Altglas, Metalle und gebrauchte Hölzern verladen werden, von morgens sechs bis abends um fünf. Der Lärm der tonnenweise verschütteten Rohstoffe weht hinüber bis nach Frankreich und echot in der Flussebene mit ortlosem Schall. „Das ist die perfekte Wohnung für mich“, sagt Mansutti. Der Lärm stört ihn nicht. Dafür bleibt der Blick auch nach Feierabend erhalten, in erhabener Stille. 30 Meter lang ist das Fensterband, das Architekt Daniel Faust angelegt hat: mehr Flussblick geht nicht und dazu gibt es sogar noch einen kleinen Balkon.

„Das teuerste an der Wohnung“, erläutert der Architekt, der inzwischen Geschäftsführer der Stiftung ist, „war das Eichenparkett“. Der Boden stiftet Zusammenhalt für eine Wohnung, die so offen angelegt ist, dass sie sich nur für einen alleinstehenden Bewohner eignet. Die Wände zwischen Büro, Wohnraum, Küche und Schlafzimmer sind nur 2,50 Meter hoch. Darüber erstreckt sich der offene Raum. Nur Bad und WC können mit Schiebetüren abgekoppelt werden, falls mal Besuch da ist, der dann im Gästezimmer ein Stockwerk tiefer schläft.

Dass Onorio Mansutti genau hier wohnt, auf dem Dach eines ehemaligen Werkstattgebäudes, ist eine Mischung aus absurden Zufällen und innerer Notwendigkeit. Er selbst hatte 1974, als er am Strand von Rio fotografierte, eine Stiftung für arme Kinder in Brasilien gegründet. Über diese Arbeit wie auch seine Liebe zur Kunst lernte er den Mäzen Walter Wüthrich kennen, einen Unternehmer, der 1939 von Basel aus nach Südamerika ausgewandert war und der Mansutti nach seinem Tod eine weitere Stiftung überließ. Die widmet sich dem Werk des Künstlers Franz Josef Widmar, von dem Wüthrich 527 Ölgemälde erworben hatte – eine Laune, die beweist, dass Liebe, auch die zur Kunst, tatsächlich blind machen kann. Doch abgesehen von der mindestens wechselhaften Qualität der Bilder hatte Onorio Mansutti ohnehin keine Lust nur einen Nachlass abzustauben. Er rang dem Stifter deshalb noch den Auftrag ab, zugleich auch die zeitgenössische Kunst Brasiliens zu fördern. Zu diesem Zweck kaufte die Stiftung – ihr Name Brasilea ist ein Wortspiel aus dem italienischen Begriff für Basel Basilea und Brasilien – das Gebäude am Hafen, rüstete es zum Ausstellungshaus um und bescherte der Stadt einen Ort, von dem sie vorher gar nicht wußte, dass sie ihn brauchte. Tatsächlich aber sind die kulturellen Verbindungen zwischen den beiden Ländern und Kontinenten erstaunlich dicht. Jeweils zur Baseler Art findet auf dem Gelände eine viel besuchte Satellitenmesse mit 35 Galerien statt. Von seinem Loft aus, hier schließt sich der Kreis, blickt Mansutti genau auf jenen Kai, von dem Walter Wüthrich einst nach Südamerika aufgebrochen war.

Auch in seiner Wohnung ist Mansutti von Kunst umgeben. Er besitzt Werke von Piero Manzoni und Jean Tinguely, von Max Bill, Ben Vautier, Dieter Roth und Lucio Fontana. Viele davon sind mit persönlicher Widmung versehen, als Geschenk oder Bezahlung für Fotos. „Ich habe viel für Künstler gearbeitet“, erinnert sich Mansutti, „weil wir damals alle nicht so viel Geld hatten, habe ich mir Kunstwerke geben lassen“. Auf diese Weise ist fast jedes Bild in der Wohnung mit einer persönlichen Geschichte verbunden und dasselbe gilt auch für das riesige grüne Sofa von Saporiti. Mansutti hatte es 1968 von einem Möbelhändler als Bezahlung erhalten und es wegen der Farbe zunächst schrecklich gefunden. Nun steht es seit 40 Jahren in Mansuttis Wohnungen. Nirgends aber hat es so viel Sinn gemacht wie hier, wo es den Logenplatz zum Rhein einnimmt. Darüber schwebt eine Kopie des Michelangelo-Freskos aus der Sixtinischen Kapelle.

Fast ebenso lange wie er das Sofa besitzt, trägt Mansutti nur weiße Kleidung. Das sei auf den vielen Reisen entstanden, als er nicht lange überlegen wollte was anzuziehen sei, erläutert er. Tatsächlich ist sein Schrankkabinett ausschließlich mit weißen Hosen, Hemden und T-Shirts bestückt, was schon wieder aussieht wie eine Kunstinstallation. Nur ganz hinten – ertappt! – hängen ein paar braune Sakkos. „Die ziehe ich an, wenn ich zur Bank gehe“, grinst er, „Sonst sehe ich aus wie ein Zuhälter“.

Auch eigene Kunst hat Mansutti produziert – von Jugend an erschien sie ihm als eine utopische und faszinierende Fluchtmöglichkeit aus beengten Verhältnissen. Nach einer Lehre als Typograf beim Birkhäuser-Verlag beschloss der Arbeitersohn selbst Künstler zu werden. Zumindest Fotograf, wo man auch noch die schönsten Frauen kennenlernen konnte. Er fotografierte die damaligen Supermodels Twiggy und Veruschka und wurde wohlhabend durch die Produktion von Versandhaus-Katalogen. Ein Ausflug in die Gastronomie – zwischenzeitlich war er Wirt von drei großen Lokalen in Basel – kostete ihn vieles von dem, was er zuvor schnell verdient hatte.

Was aber Krisen wie Erfolge überdauerte, war seine Liebe zur Kunst. Schon in den Sechzigern bastelte er Schock-Miniaturen für die bessere Gesellschaft, Schmuckschatullen, gefüllt mit Schimmelpilzkulturen und Maden. Heute stellt er eher konzeptuelle Foto- und Schriftkunstwerke her. Oder eine Müll-Installation, die direkt neben seinem Büro steht. Dort, in einem schulterhohen Plexiglas-Quader, sammelt Mansutti seinen Papier- und Plastikmüll, Verpackungen, Flugtickets, Flyer. „Das ist meine Biografie“, erläutert er, „wenn der Behälter voll ist, bin ich weg“. Nach einer Pause fügt er grinsend hinzu: „Aber ich drück’s immer wieder runter“.

KASTEN

Das Gebäude der Stiftung Brasilea war 1964 als Werkstatt für Rheinschiffe errichtet worden. Es wurde von Fischer Art Architekten aus Basel zu einem Ausstellungsgebäude umgebaut. Dessen signifikantestes Merkmal ist die flaschengrüne Fassade aus gewelltem Fiberglas. Der Werkstoff, der früher vor allem an Gartenlauben oder Balkons zu finden war, wurde mittlerweile zu einem Hightech-Material weiterentwickelt. Das Plastik ist mit Glasfasern verstärkt und somit stabil, Witterungs- und UV-beständig. Die Farbe der Fassade leitete Projektarchitekt Daniel Faust von den Flaschen der nahegelegenen Recyclingsammelstelle ab.

www.brasilea.ch

Brasilea ist eine Kulturstiftung zur Förderung brasilianischer Kunst in der Schweiz. Sie veranstaltet regelmäßig Ausstellungen und organisiert in Partnerschaft mit der Art Basel eine Satellitenmesse mit Südamerikanischer Kunst.

www.kib.ch

Onorio Mansuttis 1974 gegründete Stiftung Kinder in Brasilien hat mittlerweile über 20.000 Kindern den Schulbesuch ermöglicht.

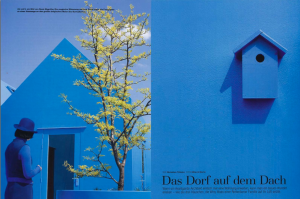

Das Dorf auf dem Dach

Wenn ein Avantgarde-Architekt einfach mal so eine Wohnung erweitert, kann man ein blaues Wunder erleben – wie die drei eigenwilligen Häuschen zeigen, die Winy Maas einer Rotterdamer Familie auf ihr Loft setzte.

Rotterdam – „Das ist nicht wahr“, denkt jeder, wenn er Fotos der drei knatschblauen Häuschen auf dem Dach einer alten Textilfabrik in Rotterdam sieht. Man hält das Ensemble für eine Computersimulation, nicht für gebaute Architektur. Doch die Häuser sind echt, sie dienen als Erweiterung des darunter liegenden Lofts.

Die Bewohner: der Perückenmacher Sjoerd Didden, der weltweit Musicals ausstattet und sein Atelier im gleichen Gebäude hat, seine Frau Ghislaine van de Kamp und ihre Söhne Jan und Gidius. Der Architekt: Winy Maas, einst Mitarbeiter von Rem Koolhaas, Mitbegründer des Büros MVRDV in Rotterdam und ein Branchenstar. Urbanen Wohnraum verdichten, lautet sein Credo.

Hier löst er es mit einem Entwurf ein, der traditionelle und kleinbürgerliche Formen zu einem praktischen Spaßbau überhöht. „Didden Village“, 2007 realisiert, ist schon jetzt das populärste Projekt von MVRDV. Wie wohnt es sich darin? Wir haben Ghislaine van de Kamp gefragt.

A&W: Schön blau ist Ihr Haus. Wie kam es zu dieser Farbe?

van de Kamp: Das war eine Empfehlung unseres Architekten Winy Maas.

A&W: Wie konnten Sie ihn gewinnen? Er hat eigentlich anderes zu tun, als Privatwohnungen zu erweitern.

van de Kamp: Wir sind mit ihm befreundet. Er besuchte uns, als wir vor zwölf Jahren in den Loft zogen, und sagte schon damals: Ihr solltet was da oben machen.

A&W: Vor dem Umbau hatten Sie nur die Etage darunter?

van de Kamp: Ja, sie ist zwar 120 Quadratmeter groß, bietet aber wenig Privatheit. Solange unsere Söhne klein waren, ging das. Sie schliefenin einer Gartenlaube vor dem Bücherregal.

A&W: In einer Gartenlaube?

van de Kamp: Ja, aber einer schönen!

A&W: Sie hätten doch Wände einziehen können.

van de Kamp: Mit dem Dachaufbau haben wir unsere Fläche verdoppelt. Dafür mussten wir eine Weile auf einer Baustelle leben. Für die Arbeiter gab es ja keinen anderen Zugang zu der Baustelle als durch unsere Wohnung.

A&W: Das klingt nicht wie ein Spaß.

van de Kamp: Es kam nicht über uns wie eine Naturkatastrophe, aber das Ergebnis war ungefähr das gleiche.

A&W: Hat es sich denn gelohnt?

van de Kamp: Wir sind sehr glücklich damit. Die Kinderzimmer stehen nun nebeneinander auf dem Dach, jedes in einem Haus. Sie sind verbunden, können aber durch ein Schieberegal getrennt werden.Das Haus für unser Schlafzimmer mit Bad und WC steht separat davon. Beide Bereiche sind über Wendeltreppen zu erreichen. Die Stufen zu den Jungenzimmern sind schmaler, aber in Form einer Doppelhelix angelegt – eine Treppe als Aufgang, eine als Abgang.

A&W: Zurück zu dem Blau: Wollten Sie unbedingt eine so intensive Farbe?

van de Kamp: Ja, Winy kam mit fünf Farbmustern zu uns, alle blau, und sagte: Eines davon sollte es sein. Wir haben dann einige Wände großflächig angestrichen und uns entschieden. Der Ton soll an die Farbe des Himmels erinnern, zugleich ist er so intensiv, dass er betont künstlich wirkt.

A&W: Auf den ersten Blick vermutet man, die Häuser seien aus durchgefärbtem Plastik. Sie sehen aus wie gegossen.

van de Kamp: Sie bestehen aus Schichtholzplatten, die mit Polyurea versiegelt sind. Ein extrem haltbarer Kunststoff, wir haben dreißig Jahre Garantie darauf. Er wird im Pentagon eingesetzt, um künftig die Räume nach Bombenanschlägen vor dem Einsturz zu bewahren. Uns reicht jedoch, dass es die Rollerskates der Kinder aushält. Aber farbecht ist es nicht. Also wurde es mit Polyurethanlack übergespritzt, blau auf blau.

A&W: Der starke Eindruck des Hauses scheint aber nicht nur in der Farbe zu liegen.

van de Kamp: Er kommt auch dadurch zustande, dass es die reine, platonische Idee eines Hauses ist. Vier Wände und ein Dach, das ist alles. Es gibt keine Details. Die hätten kitschig ausgesehen. Dazu ist der gesamte Aufbau einheitlich gestrichen: vom Fußboden über Tische und Blumentöpfe bis zum Vogelhaus. Als Kontrast dazu sind die Schlafräume innen mit Birkenholzfurnier verkleidet, das Bad und die Dusche in Rot und Orange gestrichen.

A&W: Bereitet die Kunststoffschicht nicht Probleme mit Luftzirkulation, Schwitzwasser oder Schimmelbildung?

van de Kamp: Nein, es gibt kleine Öffnungen zur Belüftung, das ist alles wissenschaftlich untersucht. Das Haus ist auf einigen Designseiten im Internet publiziert, da werden ahnungslose Kommentare abgegeben: Die Treppen könnten niemals halten und sowas. Das Haus sieht zwar aus wie eine Verrücktheit, aber es ist total logisch. So nutzen wir jeden Quadratzentimeter des Daches, weil das Gewicht der Konstruktion auf den Außenmauern ruht.

A&W: Kommen denn Architektur-Touristen vorbei?

van de Kamp: Manchmal klingeln welche. Aber wir lassen sie nicht mehr herein, es ist ja ein Privathaus.

A&W: Was sagen die Nachbarn?

van de Kamp: Die positiven Reaktionen überwiegen. Wenn wir Kritik gehört haben, dann die, dass sich der Aufbau nicht in die Umgebung einpasse. Aber wo steht, dass immer alles passen muss? Eine historische Fake-Architektur auf dem Dach hätte den Altbau unkenntlich gemacht und ihm damit seine Würde genommen.

Text und Interview: Chrisitian Tröster

Grüne Welle

Architektur & Wohnen 2/09

Der Trend in der Baubranche heißt Nachhaltigkeit. Kaum ein Architekt, Konzernlenker oder Bürgermeister bringt mehr ein Projekt ohne Öko-Konzept auf die Schiene.

Kann ein Parkhaus ökologisch korrekt sein? Oder sind „grüne Parkhäuser“ eine Absurdität wie Zigaretten mit Bio-Tabak: Krebs erregend, das aber wenigstens gesund? Wie auch immer man die Frage beantwortet: in Santa Monica Kalifornien steht seit letztem Jahr tatsächlich ein Parkhaus mit Öko-Siegel. Einerseits ist es Funktionsbau für die individuelle Motorisierung, also ökologisch eher fragwürdig. Andererseits stellt es neben 900 PKW-Stellplätzen auch Ladestationen für Elektroautos und kostenlose Fahrradboxen zur Verfügung – ein Pluspunkt in der Öko-Bilanz. Die Energie für den täglichen Betrieb stammt aus Solarzellen und das aufgefangene Regenwasser wird von Ölresten gereinigt, bevor es ins öffentliche Siel entlassen wird. Für all das wurde das Parkhaus nach dem amerikanischen LEED-System für nachhaltiges Bauen mit dem Gold-Standard zertifiziert: das weltweit erste Öko-Parkhaus.

Mögen Graswurzel-Fundamentalisten angesichts solcher Beispiele auch aufschreien, das Civic Center Parking ist exemplarisch für die Architektur des beginnenden Jahrtausends: es setzt auf Machbarkeit statt auf Utopien, zieht die kleine Einsparung heute der großen Lösung irgendwann vor und sieht dabei eher nach iPod als nach Wollstrumpf aus.

So ähnlich wie das Parkhaus versuchen es viele. Nachhaltigkeit ist der Megatrend der Bauindustrie geworden und kaum ein Architekt, Konzernlenker oder Bürgermeister bringt mehr ein Projekt ohne Öko-Konzept auf die Schiene. Das Ziel: werthaltigere Immobilien zu schaffen und die eigenen Betriebskosten radikal zu senken.

Die Flaggschiffe dieser Bewegung sind Bauten, die schon durch ihre Funktion dem Thema verpflichtet sind. So erreicht etwa

San Franciscos Academy of Sciences, eröffnet 2008, durch ihr begrüntes Dach einen besonders hohen Grad an Nachhaltigkeit. Auf der 41.000 Quadratmeter großen Fläche sollen einmal 1,7 Millionen einheimische Pflanzen wachsen und die Räume darunter vor Hitze und Kälte schützen. Schon heute werden sie durch einen natürlichen Luftstrom klimatisiert und bis zu zehn Prozent der Energie im Haus stammen aus Photovoltaik. Auch in Deutschland bestimmt die Ökologie längst Form und Funktion von Gebäuden mit. So wählten Sauerbruch Hutton Architekten für das Umweltbundesamt in Dessau eine besonders kompakte Form, minimierten so die Fassadenfläche und bestückten das Gebäude zusätzlich mit Öko-Hightech vom Luft-Erdwärmetauscher, über eine Photovoltaikanlage bis zu thermischen Solarkollektoren.

Was die westlichen Länder vor machen, wird sogar in Staaten imitiert, die bislang als die größten Umweltsünder verschrien waren. So verordnete Scheich Mohammed bin Rashid al Maktoum von Dubai seinem Land kurzerhand Bauvorschriften, die am amerikanischen LEED-System orientiert sind. In Bahrain wurde jüngst – eine Weltpremiere – ein Doppelhochhaus mit drei Windrotoren à 29 Meter Durchmesser eröffnet. Der Luftzug zwischen den Türmen soll die Turbinen antrieben. In Abu Dhabi schließlich soll sogar eine ganze CO2-neutrale Millionenstadt entstehen, geplant vom Londoner Büro Foster and Partners.

Bei so viel Aktionismus bleibt der Vorwurf der Symbolpolitik nicht aus. Es gäbe, lästert etwa der deutsche Architekt Christoph Ingenhoven, selber ein Propagandist nachhaltigen Bauens, nun wirklich bessere Orte für eine CO2-neutrale Großstadt als, als ausgerechnet die Wüste.

Der Begriff der Nachhaltigkeit, so zeigt sich an solchen Fällen, ist dehnbar wie der der Schönheit: jeder stellt sich etwas anderes darunter vor; schmücken aber wollen sich alle damit. Denn die Resonanz für derartige Projekte im Publikum ist so groß, dass in der Immobilienbranche Grün schon als neues Gold gilt: Bauten mit Öko-Label lassen sich besser vermieten und sind gut fürs Image.

Ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammend, bezeichnet das Wort Nachhaltigkeit eine systemerhaltende Wirtschaftsweise. Doch seit das System nicht mehr nur Bäume meint, wirft jeder Eingriff Fragen auf. Ist etwa die Verwendung von Aluminium eine Umweltsauerei, weil zu seiner Herstellung enorm viel Energie aufgewendet wird? Oder ist sie zu loben, weil das Metall problemlos recycelt werden kann? Sind Wärmedämmverbundsysteme an den Fassaden von Wohnhäusern positiv zu bewerten, weil sie Energie sparen helfen? Oder negativ, weil sie aus bis zu zwanzig verschiedenen Materialien zusammengeklebt sind? Das nämlich hat katastrophale Folgen bei der späteren Entsorgung und der Umfang des Problems ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum angekommen: die Bauwirtschaft in Deutschland ist für die Hälfte aller Masseabfälle im Lande verantwortlich.

Alle Gebäude, das ergibt sich aus solchen Fragestellungen, müssten in einem komplizierten Prozess des Abwägens nicht nur auf Wärmedämmung, Energieverbrauch oder Wohngifte geprüft werden, sondern auf den ökologischen Fußabdruck im Laufe ihres Lebenszyklus, inklusive CO2-Ausstoß bei Produktion, Transport und Entsorgung. Aus dieser Perspektive ist ein Einfamilienhaus im Grünen, selbst wenn es phantastisch gedämmt ist, ungefähr so korrekt wie die Bio-Zigarette. Nachhaltiger wäre es, in der Stadt zu wohnen, auf der Etage mit weniger Außenwänden und kürzeren Wegen zur Arbeit.

Welchen Stellenwert nach solchen Analysen die Pariser Bürostadt La Defense einnehmen würde, ist offen. Sicher aber ist, dass die Nachhaltigkeitswelle inzwischen auch dort angekommen ist. Sicher ist auch, dass sie die Silhouette der Stadt verändern wird. Gleich neben der bisher dominierenden Grande Arche (110 m) wird ein wulstig verdrehter Öko-Turm von fast dreifacher Höhe errichtet. Das Le Phare (Leuchtturm) genannten Hochhaus des Architekten Thom Mayne soll sechs Monate im Jahr ohne externe Energiezufuhr auskommen unter anderem durch eine doppelte Fassade auf der Südseite (Kühlung und Ventilation) und großzügige Belichtung auf der Nordseite. Energie zu sparen helfen auch Fahrstühle, die nur in jedem dritten Stockwerk halten. Damit auch jeder sieht, wie viel Öko-Bewußtsein hier verbaut wurde, wird auf dem Dach, in dreihundert Metern Höhe, ein Mini-Windpark installiert. Und die Konkurrenz schläft auch hier nicht: Gleich daneben wird der fast ebenso hohe Turm der Generali-Versicherung mit Etagengärten, Windmühlen und über tausend Quadratmetern an Solaranlagen protzen.

Was für Paris richtig ist, kann für London nicht falsch sein. Dort wird die ohnehin schon riesige Battersea Powerstation zu einer nachhaltigen Business-Immobilie erweitert. Die vorab veröffentlichten Bilder zeigen ein 300 Meter hohes Hochhaus neben dem historischen Kraftwerk und üppiges Grün unter einem Plastik überspannten Öko-Dom. Der Energieverbrauch des Megakomplexes – geplant sind 750,000 Quadratmeter an Wohnungen, Büro- und Ladenflächen – soll 67 Prozent unter dem konventioneller Anlagen liegen, unter anderem auch deshalb, weil ein interner Schlot im Hochhaus die verbrauchte Luft nach oben saugen soll.

Die Größe dieser Projekte weist zugleich auf einen Aspekt hin, der wegen seiner Offensichtlichkeit gerne übersehen wird: das schiere Materialvolumen. Pro Quadratmeter gebauter Fläche muss man heute mit 1200 kg an Material rechnen. Wollten etwa die Chinesen pro Person ähnlich viel Wohnraum beanspruchen wie die Deutschen, so müßten dort in den nächsten Jahren 50 Milliarden Quadratmeter an neuem Wohnraum entstehen. Dafür würden, so hat es der Ingenieur Werner Sobek ausgerechnet, 60 Billionen Kilogramm an Material benötigt, wohlgemerkt alleine für Wohnungen, alleine in China. Könnte man die Häuser leichter konstruieren, ließen sich für das genannte Rechenbeispiel immerhin 20 Billionen Kilogramm an Baumaterial sparen. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass jedes einzelne Gebäude einen massiven Eingriff in das ökologische System bedeutet.

Wenigstens eines aber, so die Hoffnung in vielen Ländern, läßt sich im Dickicht der Umweltparameter versuchsweise herstellen: Vergleichbarkeit. Denn was, so fragen sich Architekten und Bauherren, soll der gemeinsame Maßstab für eine Schule in Holzbauweise, ein Bürohochhaus aus Beton und beispielsweise einer Konzerthalle sein? Wie soll man die Verwendung von Aluminium hier und Tropenholz dort mit Solarzellen, wasserfreien Urinalen, Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz, doppelter Fassade oder Windrädern auf dem Dach verrechnen? Dies zu systematisieren hat sich die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zur Aufgabe gemacht. Sie vergibt in Anlehnung an das amerikanische LEED-System nun auch in Deutschland ein Öko-Siegel für Gebäude. Damit können Bauherren erstmals die Nachhaltigkeit ihrer Immobilie nicht mehr nur behaupten, sondern dokumentieren.

Doch für viele ist auch dieses wieder nur ein Schritt auf einer langen Reise. „Was wir in der Architektur als Hightech bezeichnen, ist im Bereich des Maschinenbaus schon seit Jahrzehnten Usus“, hat etwa Werner Sobek beobachtet. Er prophezeit Gebäude, die komplett digitalisiert sind und deren Betrieb individuell gesteuert werden kann. Und Architekt Christoph Ingenhoven fordert: „Wir müssten viel radikaler sein. Die große Hoffung wäre doch, dass es keine Abhängigkeit mehr vom Erdöl gibt und zwar schon früher als in hundert Jahren“. Und auch: „Wir werden uns noch wundern, wie weit wir uns dabei von unseren stilistischen Fragen wegbewegen werden“.

Eine Stadt macht dicht

GEO, 11/2005 Von Christian Tröster

Wenn die Zeit der Herbststürme anbricht, drängen die Fluten der Adria gegen Venedig. Im Winter steht der berühmte Markusplatz immer wieder unter Wasser. Um die Lagunenstadt zu sichern, werden nun gigantische Sperrwerke gebaut. Ob sie Rettung bringen oder, ganz im Gegenteil, Schaden stiften, ist unter Venezianern heftig umstritten

WER NACH VENEDIG fährt, sucht den Glanz vergangener Zeiten, nicht die baulichen Merkwürdigkeiten unserer Tage. Doch davon gibt es viele in der Stadt: Da sind etwa die Sockel der Säulenreihen vor ehrwürdigen Palazzi nicht mehr zu sehen, weil das Bodenniveau angehoben wurde; da sind Steckdosen in Erdgeschossräumen auf Kniehöhe installiert. Und wer darauf achtet, entdeckt in den Türrahmen von Restaurants und Boutiquen auf beiden Seiten oft schmale Metallleisten. In diese werden die Bretter eingeschoben, wenn mal wieder eine Überschwemmung droht. Spätestens aber seit im November 1966 große Teile der Altstadt überschwemmt wurden, wissen alle in Venedig, dass Brettchen, kleine Stege und Sandsäcke nicht reichen, um die Stadt auf Dauer zu retten. Zu Überflutungen kommt es seither alle paar Jahre. Zwar ist der Hochwasserrekord von 1966, exakt 1,94 Meter über Normalnull, nie wieder erreicht worden. Aber als der Meeresspiegel im Jahr 2002 auf immerhin 1,47 Meter stieg, entschloss sich das in der Region Venetien zuständige „Comitatone“ unter Führung von Ministerpräsident Berlusconi zum Handeln. Statt kleiner Provisorien sollen nun gewaltige Fluttore helfen, die zusammengenommen rund 1,5 Kilometer Küstenlinie verschließen – ein Großbauwerk, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. „Mose“ wurde das Projekt getauft, was an die biblische Teilung des Roten Meeres erinnert und zugleich die Abkürzung ist von „Modulo Sperimentale Elettromeccanico“: experimentelles elektromechanisches Modul. Mit Kosten von 3,4 Milliarden Euro ist Mose eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Knapp 40 Jahre voller Diskussionen liegen zwischen der Rekordflut und der Grundsteinlegung durch den Ministerpräsidenten im Mai 2003. 40 Jahre politischer Streit, einander widersprechende Gutachten, Statistiken und Prognosen. Derart viele Studien wurden angefertigt, dass es scheint, als sei das halbe Menschheitswissen in das Projekt eingeflossen: mit Untersuchungen zu einer von den Philippinen eingeschleppten Muschel oder Nanogramm- genauen Analysen des Sandes in der Lagune. Der Flutschutz wurde im Gemeinderat von Chioggia, einem kleinen Ort südlich von Venedig, diskutiert, war Thema in den Vorstandsetagen der petrochemischen Industrie von Marghera und drang bis zur EU-Kommission nach Brüssel vor. 37-mal wechselte darüber die Regierung in Rom, doch Einigkeit konnte in all den Jahren nicht erzielt werden: Von der Rettung der Serenissima schwärmen die Befürworter des Projektes, während die Gegner den Untergang der Stadt nahe sehen.

Zwei Daten ragen aus dem Wirrwarr der Diskussionen hervor: der Pegelstand von 1,10 Meter und jener von 60 Zentimetern. Ab 60 Zentimeter über Normalnull bekommen die Touristen auf dem Markusplatz nasse Fü.e, ab 1,10 Meter gilt ein Hochwasser als veritable Flut. Nur drei Mal stieg das Wasser zu Beginn des 20. Jahrhunderts über diese Marke. An dessen Ende aber, zwischen 1993 und 2002, mehr als 50 Mal. 1,10 Meter ist die Marke, bei der spätestens vom Jahr 2011 an die Fluttore geschlossen werden sollen.

DIE LAGUNE VON VENEDIG ist ein Flachwassergebiet von etwa der Größe des Bodensees, 15 Kilometer breit, 50 Kilometer lang und meist nur einen Meter tief. Weit vor der Stadt – dort, wo an drei Durchlässen Ebbe und Flut zwischen Adria und der Lagune hin- und herströmen – sollen die Tore installiert werden. Der geplante Mechanismus der Schleusen mutet einfach an: Die Riegel – hohle, stählerne Kästen – sind im Normalfall den Blicken entzogen. Sie liegen, mit Wasser gefüllt, am Meeresboden. Dort sind sie über Scharniere befestigt. Im Flutfall werden sie mit Druckluft befüllt und stellen sich schräg auf: ein Verfahren, das sie unzerbrechlich machen soll. Denn so stehen sie der Flut zwar entgegen, bleiben aber beweglich; halten das Wasser zurück, nicht aber die ganze Kraft der anbrandenden Wellen. Drückt eine Welle aus der Adria gegen die Kästen, senken sie sich Richtung Lagune ab und geben dabei den etwas abgeschwächten Impuls für eine neue Welle. Wie eine gigantische Seeschlange wird man die Rücken der Schleusen in der Dünung wahrnehmen. Doch was da so schmiegsam, beinahe unscheinbar im Wasser schaukeln wird, hat beachtliche Dimensionen. Die Höhe der 78 Stahlkästen schwankt, je nach Meerestiefe, zwischen 18,5 und 29,6 Metern, die Breite liegt bei jeweils 20 Metern, die Dicke zwischen 3,6 und fünf Metern. Weil die Segmente gegeneinander beweglich sein müssen, schließen sie nicht dicht. Durch zehn Zentimeter breite Spalten kann das Wasser zwischen ihnen hindurch in die Lagune schießen. Doch nur 100 Kubikmeter pro Sekunde sollen das sein, an allen Hafeneinfahrten zusammen. So jedenfalls hat es der Ingenieur Attilio Adami vom Zentrum für Hydraulische Studien in Padua ausgerechnet, und er betont: „Das ist wenig!“ Denn zugleich werden ungefähr 10 000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten, die bei geöffneten Toren im gleichen Zeitraum in die Lagune geflossen wären. Das Zentrum für Hydraulische Studien in Padua wurde nach der Flut von 1966 zu einem einzigen Zweck gegründet: der Erforschung der Lagune und ihrer Strömungen. Wie viel Mühe dies den Venezianern wert war, zeigt ein Modell, das sich über 16 000 Quadratmeter erstreckt. Maßstabsgetreu sind hier, unter dem Dach einer riesigen Halle unweit eines Kanals, alle Sandbänke nachgeformt, jede Fahrrinne, die Inseln Lido, Murano und jede noch so kleine Fischfarm – dazu Venedig als Massemodell ohne architektonische Details. Ende der 1960er Jahre begonnen und zehn Jahre später fertig gestellt, ist das imposante Modell inzwischen bereits „wissenschaftliche Geschichte“, wie Adami sagt. Die Strömungen in der Lagune werden nunmehr am Computer berechnet. Dennoch: Zur .berprüfung der mathematisch generierten Befunde immer wieder einmal geflutet, gibt die Kunstlandschaft ein anschauliches Bild der Überschwemmungen in Venedig. Das Wasser, so erkennt man hier, kommt nicht aus einer ein- zigen Richtung, wie eine Welle, sondern dringt von allen Seiten gleichzeitig in die Stadt ein: zuerst am Markusplatz, der Insel Giudecca, am Canale di Santa Maria Maggiore, nahe der Rialtobrücke und schließlich an vielen, weit auseinander liegenden Punkten. Auch die Fluttore werden in Padua getestet. Das Modell im Format 1: 10 steht in einer zweiten Halle, in einer Art Swimmingpool. Wenn Attilio Adami darin den Wellengenerator anwirft, beginnen die Modelltore zu tanzen und zu schwanken. „Die Bewegungen“, erläutert der Professor, „sind vergleichbar mit denen eines halb befüllten Tankschiffes“: Weil die Modelle auch im aufgerichteten Zustand noch zum Teil mit Meerwasser gefüllt sind, schwappt diese Flüssigkeit wie im Bauch eines Öltankers hin und her und beeinflusst ihre Bewegungen. „Wir untersuchen auch das Undenkbare“, erläutert Adami. Etwa den extrem unwahrscheinlichen Fall einer vollständigen Blockade aller Kästen, der eintreten könnte, falls sich Steine vom Meeresgrund in sämtlichen Zwischenräumen verkeilten. Gravierendste Konsequenz dieser und anderer Tests war eine Änderung des Neigungswinkels. War zunächst vorgesehen, ein Dümpeln der Module bei 75 Grad zuzulassen, liegen sie nun deutlich weniger steil im Wasser, mit 45 Grad. Andernfalls hätte bei schwerem Wellengang und teilweiser Verkeilung die Gefahr bestanden, dass die Tore in Richtung Adria umschlagen und aus den Scharnieren brechen würden. „Ich hätte nicht im Traum daran gedacht“, sagt auch Alberto Scotti, der Chefingenieur des Mose-Projektes, „welche Art Untersuchungen wir anstellen mussten.“ Allein zwei Jahre lang hat das Consorzio Venezia Nuova, das die Bauarbeiten ausführt, nach der richtigen Position für die Tore in den Laguneneinfahrten gesucht und dafür mehr als 40 Alternativen geprüft. Gewählt wurden am Ende nicht die engsten Stellen – dort wäre die Strömung zu stark gewesen -, sondern jene mit dem stabilsten Untergrund. Insgesamt wurden für Mose über 200 Studien angefertigt. Mehr aber, als die unendlichen Tests es taten, nervt Scotti heute die Haltung einiger Mose-Kritiker: „Viele glauben, Venedig brauche überhaupt keinen großtechnischen Flutschutz.“ Damit meint der Ingenieur Aktivisten wie Fabio Cavolo. Der engagiert sich in einer Umweltschutzgruppe, die zu einem Netzwerk namens „Komitee zur Rettung Venedigs und der Lagune“ gehört.

SEIN BÜRO hat Cavolo, ein studierter Meeresbiologe, in Alberoni, einem kleinen Ort ganz am Ende des Lido, nahe der Malamocco- Einfahrt. „Wir hier auf dem Lido sind allesamt gegen Mose“, sagt er. Vehement bestreitet er zum Beispiel, dass die Installationen unsichtbar seien. Zwar sähe man im Regelfall die Tore selbst nicht – dafür aber die je 200 Meter langen Befestigungsanlagen an den Ufern. 200 000 Tonnen Beton sollen pro Hafeneinfahrt verbaut werden. Davor, auf der Adriaseite, werden zusätzlich noch je ein Quadratkilometer große und zwei Meter dicke Felder aus Felsbrocken aufgeschüttet, um den Meeresboden zu befestigen. In seiner Kritik beruft Cavolo sich auf Bernardino Zendrini, einen venezianischen Ingenieur aus dem 18. Jahrhundert: „Zendrini hat immer versucht, mit dem geringsten Aufwand größtmögliche Wirkung zu erzielen. Hier ist es genau umgekehrt.“ Weil große Fluten wie jene von 1966 oder 2002 nur zweimal pro Jahrhundert vorkämen, sei Mose überdimensioniert, sagt Cavolo, nutzlos und zu teuer. Würde man allein die Unterhaltskosten für das System von jährlich rund acht Millionen Euro in eine Versicherung gegen außergewöhnliche Fluten einzahlen, könnten alle Schäden gedeckt werden. Und gegen die kleineren Überschwemmungen gebe es probatere Mittel als das Sperrwerk: Bereits eine geringe Verflachung der Hafeneinfahrten würde den Wasserstand in der Lagune um mehr als 20 Zentimeter verringern. Das allerdings scheint weder in Venedig noch in den Lagunenstädten Mestre oder Chioggia durchsetzbar zu sein. In Mestre und Marghera wird der Verlust von Arbeitsplätzen in den Häfen befürchtet, sollten sie von großen Tankschiffen nicht mehr angesteuert werden können. Würden schließlich die Passagierschiffe nicht mehr vor dem Palazzo Ducale – dem Dogenpalast – kreuzen, gäbe es nicht nur Millionen von Fotos weniger, sondern wohl auch einen Umsatzrückgang bei Maskenshops und Murano-Glasbläsern. Am Ende hat sich das Projekt Mose auch deshalb gegen mögliche Alternativen durchgesetzt, weil dank der Fluttore vieles so wird bleiben können, wie es ist. Chefingenieur Alberto Scotti bekommt noch von anderer Seite Kritik. So beklagt etwa der Umweltverband Italia Nostra, dass die Flutschutzmaßnahmen komplett und ohne Wettbewerb dem Consorzio Venezia Nuova, einem Zusammenschluss italienischer Baufirmen, in die Hände gegeben wurden. Dessen Auftraggeber ist eine Staatsbehörde namens Magistrato alle Acque. Das Consorzio, so die Umweltschützer, habe seither ein Monopol sowohl auf die Bau- als auch auf die Forschungsarbeiten. Alternative Pläne seien daher nicht ausreichend untersucht worden. Zudem sei die Vergabe der Bauaufträge vom Consorzio an sich selbst, nämlich an die eigenen Partnerfirmen, nicht zulässig. Italia Nostra klagte dagegen zuerst vor nationalen Instanzen; dann, 1998, reichte der Verband Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein. Die Klage wurde angenommen, und die Kommission eröffnete ein Verfahren wegen Übertretung europäischer Richtlinien. 2002 aber wurde die Untersuchung abgeschlossen und eine Lösung auf politischer Ebene gefunden. Ein Teil der Bauarbeiten muss seither öffentlich ausgeschrieben werden – ein Erfolg der Klage. Doch konsterniert stellten die Umweltaktivisten wiederum fest, dass die Wettbewerbe nicht von neutraler Seite organisiert werden, sondern vom Konsortium selbst. Italienische Verhältnisse? „Keineswegs“, weist Maria Giovanna Piva, die Chefin des Magistrato alle Acque, derartige Anschuldigungen zurück. „Solche Konsortien sind europaweit üblich.“ Auch bei vergleichbaren Projekten wie etwa dem Themse-Sperrwerk.

VON DER MEGA-SCHLEUSE in England unterscheidet sich das venezianische Projekt vor allem durch die größere Reichweite, denn es umfasst die ganze Lagune, ein Gebiet von 550 Quadratkilometern. Und die Fluttore sind nur ein bedeutendes Teilstück in einem ausgeklügelten Masterplan. An 67 Baustellen wird in der Lagune derzeit gearbeitet: von großen Wellenbrechern in der Adria über neue Uferbefestigungen an der Insel St. Erasmo bis zur behutsamen Sanierung von Salzmarschen – flachen Inseln in der Lagune, die durch den Wellenschlag der Schiffe verstärkt erodieren. „Die meisten Menschen glauben, die Lagune sei ein natürlich entstandener Raum“, sagt der Ingenieur Piero Nascimbeni. Doch sei dies höchstens zur Hälfte richtig. Schon seit Jahrhunderten hegen und pflegen die Venezianer die Lagune wie einen Garten. Sie ist ein Ökosystem, das ohne Eingriffe des Menschen nicht mehr existieren würde. „Venedig“, erläutert auch Francesca de Pol vom Consorzio Venezia Nuova, „war die einzige mittelalterliche Stadt ohne Stadtmauer.“ Das Wasser diente als Schutzwall, und Venedig zu verteidigen bedeutete immer, die Lagune zu erhalten. Damit diese blieb, wie sie war, musste ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der von den Flüssen verursachten Versandung und der Erosion durch das Meer. Wobei der Sand die größere Bedrohung war: Von den einst zahlreichen Lagunen in der nördlichen Adria existieren nur noch zwei. Alle anderen sind versandet und lange schon Teil des Festlandes. Um eben dies vor der eigenen Haustür zu verhindern, scheuten die Venezianer auch große Eingriffe nicht. So wurden die Mündungen der Flüsse Brenta und Piave seit dem 14. Jahrhundert mehrfach verlegt. Im 17. Jahrhundert wurde die Sile, ein weiteres Flüsschen, in das ehemalige Bett der Piave gelenkt. Und 1609 kappten venezianische Ingenieure einen großen Arm des Po-Deltas, das sich seither nur noch südlich und östlich ausbreitet, nicht aber nördlich – denn dort liegt Venedig. Was auf diese Weise erhalten wurde, ist also nicht ursprüngliche Natur, wohl aber ein Ökosystem von großer Reichhaltigkeit. Das flache Wasser ist von Prielen durchzogen, kleine Inseln wechseln mit Salzmarschen, Schilffelder mit Wattenmeer. Gefährdet sind diese für eine Lagune typischen Lebensräume vor allem im Bereich südwestlich von Venedig. Hier wird das Wasser durch die Ausbaggerung der Fahrrinnen und die Erosion immer tiefer, die Artenvielfalt geht zurück, das Gebiet nimmt den viel einfacheren Charakter einer Meeresbucht an. Restaurierung und neue Aufspülung von flachen Inseln, teils nach alten Karten, sollen diesem Prozess Einhalt gebieten – auch das ist ein Teil von Mose. Andere Teile der Lagune werden schon seit Jahrzehnten für die Fischzucht genutzt. Die Farmen, insgesamt 90 Quadratkilometer groß, sind durch Dämme dem Wechsel von Ebbe und Flut entzogen. Die Idee, diese Gebiete als Ausweichfläche für Hochwasser zu öffnen, weist der Ingenieur Piero Nascimbeni zurück: „Das würde nur zwei Zentimeter Entlastung für Venedig bedeuten.“ Doch wurde da nicht, während man um wenige Zentimeter Wasserstand rang, eine ganz andere Marke übersehen? Jener halbe Meter nämlich, der zwischen den Pegelständen 60 Zentimeter und 1,10 Meter über Normalnull klafft? Mithin zwischen dem Zeitpunkt, an dem erste Pfützen auf dem Markusplatz stehen, und jenem, an dem die Fluttore geschlossen werden sollen? 1,10 Meter ist keine rein technische, sondern auch eine symbolische Grenze. Bei diesem Hochwasserstand nämlich leckt die Flut genau an den Sockeln jener beiden Säulen, die den Abschluss des Markusplatzes zur Lagune markieren. Diese Colonne di Marco e Todaro, mit den Zeichen der Stadtpatrone Markus und Theodor, sind damit die kunstvollsten Wasserstandsanzeiger der Welt.

WARUM ABER SOLLEN die Tore nicht schon bei 60 Zentimetern hochgezogen werden? Weil solche „kleinen“ Fluten so häufig sind, dass eine zeitige Schließung der Hafeneinfahrten unabsehbare Folgen für das Ökosystem und für den Schiffsverkehr hätte. So gab es im Herbst 2002 binnen dreier Wochen 15 Mal einen Wasserstand von mehr als einem Meter. Bei geschlossenen Toren wäre die Lagune genauso oft für Stunden verriegelt gewesen. Übler Effekt: Venedig, dessen Abwässer größtenteils ungeklärt ins Meer laufen, wäre womöglich an seinen eigenen Ausscheidungen erstickt. Für „kleine Fluten“ suchten Venedigs Bauherren folglich die kleine Lösung: die Erhöhung der Kaimauern und Bürgersteige. Allerdings werden dadurch Haustüren und Hofeingänge immer niedriger. Und an bedeutenden Orten wie dem Markusplatz setzt der Denkmalschutz Grenzen: Die Proportionen der umliegenden Arkaden würden nämlich durch das Anheben des Platzes verfälscht. Und noch ein weiteres Problem haben die Planer zu bewältigen. Die Piazza San Marco liegt niedriger als die Mole mit den beiden Säulen. Daher sprudelt es selbst bei der kleinsten Flut aus den Sielen wie aus schmutzigen Quellen. So wird gegenwärtig die Mole, die derzeit noch kein einheitliches Niveau hat, bis auf 1,10 Meter angehoben, auf die Höhe der Colonne di Marco e Todaro. Dazu wird das alte Straßenpflaster Stein für Stein abgetragen, gereinigt und nach dem Aufschütten des Kais wieder an seiner ursprünglichen Position verlegt. Überdies werden die historischen Abwassersiele erneuert – wenn auch nur, um sie danach stillzulegen. Denn sogar Unterirdisches steht am Markusplatz unter Denkmalschutz. Mit Akribie werden die Ziegelstein-Tunnel freigelegt, untersucht, wenn nötig neu aufgemauert und dann mit Sand verfüllt. Erst danach kommen die neuen Rohre unter das Pflaster. An ihren Ausgängen in die Kanäle sind sie mit Ventilen gegen das Eindringen des Lagunenwassers gesichert.

IRGENDWANN AB 2011 soll der Markusplatz dauerhaft trocken, sollen die Ufer an den Inseln stabilisiert, die Fluttore einsatzbereit sein. Und dann? Dann „wenden wir uns neuen Fragen zu“, sagt Pierpaolo Campostrini. Campostrini ist Direktor von Corila, einem weiteren Institut, das eigens zur Sicherung von Venedigs Zukunft gegründet wurde. Seinen Sitz hat es im neugotischen Palazzo Franchetti, unweit der Accademia- Brücke. Geforscht wird hier über ein breites Themenspektrum: von der Renaturierung ehemaligen Industriegeländes in Porto Marghera bis zur Analyse von historischen Hausfassaden. Von Mitarbeitern des Corila-Instituts stammt die Idee, Venedig insgesamt anzuheben – irgendwann einmal, wenn der Meeresspiegel so weit ansteigen sollte, dass auch das Mose-System nicht mehr griffe. „30 Zentimeter in zehn Jahren sind machbar“, erläutert Campostrini: „Natürlich ist dieser Vorschlag noch eine akademische These.“ Aber eine, die aufmathematischen Modellen und geologischen Kenntnissen beruht. Der verwegene Plan: In undurchlässige Schichten unter der Stadt könnte Wasser gepumpt werden. Oder auch Kohlendioxid – auf diese Weise könnte zugleich ein wenig von dem klimaschädlichen Gas aus der Atmosphäre entsorgt werden. In jedem Fall aber würde eine sanfte Aufwärtsbewegung der Stadt bewirkt. Auf umgekehrtem Wege hat Venedig in den 1960er und 1970er Jahren immerhin rund 20 Zentimeter Höhe verloren. Da hatte die in Mestre und Marghera angesiedelte Industrie große Mengen Grundwasser abgezapft und das Absinken der Stadt noch beschleunigt. Damals schon war die Möglichkeit diskutiert worden, das Wasser wieder zurückzupumpen. Doch die betroffenen Schichten liegen nur rund 50 Meter tief. Die Anhebung hätte nicht gleichmäßig bewerkstelligt werden können und womöglich die historischen Gebäude gefährdet. Mit moderner Ausrüstung aber wäre es möglich, Schichten in 600 bis 800 Meter Tiefe zu erreichen. „Flüssigkeiten in den Untergrund zu pumpen, ist eine etablierte Technik“, sagt Campostrini. „Wir müssen nicht Neues erfinden.“ Das Verfahren werde in der Ölindustrie verwendet, um Setzungen zu verhindern oder den Druck für die Förderung zu erhöhen. Die Gefahr, dass einmal versenktes Kohlendioxid – ein Gas, das sich unter dem Druck in der Tiefe verflüssige – wieder austrete, sei zu vernachlässigen. „Menschen leben doch überall auf Erdöl oder Erdgas, ohne es zu wissen. Das ist nicht wie im Comic Strip, wo man in den Boden sticht, und dann sprudelt es“, fügt Campostrini an. Projekte für übermorgen. Zunächst muss der Status quo geschützt werden. Wenn sich irgendwann ab dem Herbst 2011 die Tore der Flutschutzanlage zum ersten Mal schließen, könnte dies einen seltsamen Effekt haben: Mose, jahrzehntelang diskutiert, bekämpft, verteidigt, verschwände womöglich aus dem Bewusstsein. Und niemand mehr würde etwas Besonderes daran finden, auch im Winter trockenen Fußes über die Piazza San Marco zu gehen.

Der Hamburger Journalist Christian Tröster, hier mit dem Ingenieur Alberto Scotti, hat bei vielen Venedig-Besuchen das Wasser aus den Sielen des Markusplatzes sprudeln sehen – und war immer schon neugierig darauf zu erfahren, wie dem abgeholfen werden könnte.

Stoffe zum Stöhnen

Spiegel Special, 24.6.2008

Spiegel Special, 24.6.2008

DIE MATERIALIEN, VON DENEN DESIGNER TRÄUMEN, SIND FUTURISTISCHE KUNSTSTOFFE: PLASTIK, DAS SICH ENDLOS DEHNT, OHNE ZU REISSEN – HART UND FLEXIBEL ZUGLEICH.

Von CHRISTIAN TRÖSTER

Zerknüllbare Bildschirme, flummiartig hüpfende Kameras oder auf den Leib aufgesprühte T-Shirts? Echt? Whow! Genau: Zum Stöhnen gute Stoffe, „Whow-Materials“, haben Ingenieure sie getauft: Substanzen, für die die physikalischen Naturgesetze scheinbar nicht gelten. Die Zukunft wird mit ihnen quasi greifbar.

Schon Metalllegierungen der menschlichen Vorgeschichte wie Bronze waren namengebend für eine ganze Epoche. Der gemeinsame Nenner der Whow-Materialien heißt Plastik.

„Wir leben im Kunststoffzeitalter“, sagt Ulrich Endemann, 48. Der Verfahrenstechniker mit der randlosen Brille managt das Designlabor des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. „Es begann vor 50 Jahren, und sein Ende ist noch lange nicht in Sicht.“

Ende der Achtziger überholten Kunststoffe vom Volumen her Stahl. Die Zahl ihrer Materialvarianten, ihrer Neu- und Weiterentwicklungen ist so unüberschaubar wie die Artenvielfalt im Regenwald. In Endemanns Räumen lagern dehnbare Folien, dünn wie Fledermausflügel, dabei samtig und kratzfest. Es gibt hier Kotflügel, die ihre Dellen selbst wieder ausbeulen, und Kieselsteine, die mit einem neuen Kleber so fest verbunden sind, dass sie einem Tsunami standhielten. Von Nanopartikeln schließlich schwärmt der Ingenieur, die so leicht seien, dass sie in der Luft wie Nebel stünden.

So produktiv sind die Chemiker, dass sie zuweilen selbst nicht wissen, was sie mit ihren Erfindungen anfangen sollen. Wozu auch braucht man Glasfasern, die in eine Wurst aus schwarzem Schaumstoff eingegossen sind? Oder grüne Plastikplatten, die aus Rizinusöl synthetisiert wurden?

„Gemeinsam mit Designern suchen wir nach neuen Anwendungen für unsere Stoffe“, sagt Endemann. In Workshops erhalten die Kreativen hier chemietechnische Unterstützung, um mit ungewohnten Materialien zu gestalten – mal mehr, mal weniger futuristisch. Denn zuweilen sieht das Morgen aus wie das Gestern. Der Ingenieur deutet auf die sturmflutsicher verklebten Kiesel auf seinem Tisch: „Daraus könnte man einen Tischspringbrunnen machen.“

In Endemanns Abteilung entstand kürzlich erst der Stuhl Myto von Konstantin Grcic. Seinen Look verdankt der Freischwinger dem Kunststoff Ultradur High Speed, chemisch: Polybutylenterephthalat. Dank zugesetzter organischer Nanopartikel kann er bei geringeren Temperaturen verarbeitet werden als übliche Kunststoffe und fließt schneller in feine Gussformen. Er lässt sich auch mit mehr Glasfasern verstärken, um dünnwandigere Teile zu produzieren. Der israelische Designer Assa Ashuach konnte mit einem ähnlichen Material eine Plastikbank extrem in die Breite ziehen – mit dennoch filigraner Sitzfläche. Dem britischen Star-Designer Ross Lovegrove gelang daraus „Supernatural“: ein zierlicher Stuhl in futuristisch-organischer Anmutung.

Weichgeschwungene Formen gelten derzeit als Ausweis der neuen Technologien. Doch anders als in den Siebzigern, als schon einmal Gewölbtes und Gebogenes Trend war, geht es nicht um die Imitation organischer Formen, sondern organischer Strukturen. Mit High-End-Materialien und Hochleistungsrechnern ahmen Designer den Aufbau von Zellen, Blättern oder Wurzeln nach.

So entwickelte der niederländische Designer Joris Laarman eine Serie von Sitzmöbeln, deren Form im Computer gewachsen ist. Nur Grundparameter wie Größe und ungefähre Gewichtsverteilung gab der Designer dazu in den Rechner ein. Die Stützen für das Möbel errechnete der Computer analog zu Wachstumsdaten von Knochen. Wo viel Druck ausgeübt wird, sieht das Rechenmodell mehr, wo wenig, auch weniger Material vor. Das Ergebnis wirkt zwar, als hätten Käseschlieren auf der Pizza als Vorbild gedient, folgt aber einer laut Laarman höchst effizienten Logik.

Die Sitzmöbel des Niederländers wurden bislang in kleinen Auflagen und mit herkömmlichen Produktionsmethoden gebaut – der „Bone Chair“ in Aluminium, die „Bone Chaise“, eine Chaiselongue, in Kunststoff. Immer mehr Whow-Möbel indes entstehen heute mit Hilfe eines Whow-Verfahrens: dem „Rapid Prototyping“.

Dabei wird das jeweilige Objekt – egal ob Lampe, Hocker oder Vase – am Bildschirm entworfen und dann dreidimensional „ausgedruckt“. Statt Tinte verarbeiten die Rapid-Drucker Kunstharz, Plastik, Keramik oder sogar Metallpulver, das mit einem Laser punktgenau geschmolzen wird. Schicht für Schicht, Zehntel Millimeter um Zehntel Millimeter, spucken die Monsterdrucker die Objekte aus.

Mit dem vor 20 Jahren erfundenen Verfahren kann man heute nicht mehr nur Modelle (Prototypen), sondern – bis zu einer gewissen Größe – gebrauchsfertige Endprodukte herstellen. Rapid Prototyping hat unschlagbare Vorteile, wenn es um komplexe, sich überschneidende Formen in kleiner Auflage geht. Sie können in nur einem einzigen Arbeitsgang gefertigt werden.

Erst diese Technik machte eine Lampe wie „Quin“ möglich. Das Objekt, das die amerikanische Künstlerin Bathsheba Grossman für die Firma Materialise MGX im belgischen Leuven entwarf, hat die Form eines Dodekaders, eines regelmäßigen, zwölfseitigen Körpers. Statt aber dessen Flächen klassisch mit geraden Kanten zu verbinden, hat Grossman sie kompliziert ineinander verschlungen. Das Ergebnis hat eine Geometrie, die als Kampf der Seesterne beschrieben werden kann. Grossmans Kollege Patrick Jouin ersann einen zwölfbeinigen Hocker, der sich mit Bezug auf das Herstellungsverfahren „One Shot“ nennt. Das Sitzobjekt lässt sich spiralförmig zusammenfalten; die nötigen 24 Gelenke wurden einfach mit ausgedruckt. Weitere Arbeitsschritte sind nicht erforderlich. Mit dem Hocker erwirbt der Käufer eine CD mit dessen Datensatz. Er könnte damit, besäße er eine entsprechende Anlage, One-Shot-Klone ausdrucken.

Bis zur Massentauglichkeit der Rapid-Verfahren ist es aber noch ein weiter Weg. „Die billigsten Maschinen kosten heute 15 000 Euro“, sagt Rudolf Meyer von der Fraunhofer Allianz Rapid Prototyping in Magdeburg, „eine Version für 2000 bis 3000 Euro ist angekündigt, wurde aber noch nicht vorgestellt.“

Ganz andere Pfade der Innovation schlagen die österreichischen Designer Christoph Fürst und Herwig Bartosch ein. Sie experimentieren mit einem Stuhl aus bio-basierten Kunststoffen. Letztere werden nicht aus Erdöl gewonnen, sondern aus Agrarabfällen wie Schilf, Zuckerrohrmaische oder Hanf. Weil es sich dabei um nachwachsende Rohstoffe handelt, ist der Kunststoff CO2-neutral – und damit klimafreundlich.

Techniker wie der BASF-Ingenieur Ulrich Endemann halten solche Erfindungen für Folklore. „Natürlich sind wir für die Kunststoffproduktion nicht allein auf Erdöl angewiesen. Aber bio-basiert heißt nicht automatisch biologisch abbaubar. Für eine faire Bewertung von Materialien muss man den gesamten Lebenszyklus eines Produkts untersuchen.“

Oft schnitten erdölbasierte Kunststoffe erstaunlich gut ab. Zum Beispiel Neopor: Das Material ist eine Weiterentwicklung von Styropor und sieht auch so aus, bloß grau. Die Farbe rührt von Nanopartikeln aus Graphit. Sie mindern die Temperaturleitfähigkeit des Stoffes. Isolierte man ein Wohnhaus aus den sechziger Jahren mit Neopor, rechnet Endemann vor, würde der Besitzer bereits in sechs Monaten so viel Heizöl einsparen, wie zur Herstellung des Isoliermaterials benötigt wurde.

Whow ist in diesem Fall vor allem die Ökobilanz.

CHRISTIAN TRÖSTER

Ausflugsziel Abenteuer-Shop

Von Tröster, Christian

Mit aufwendigen Inszenierungen verführen Einkaufszentren und Fachgeschäfte Besucher zum Verweilen. Denn: Je länger die Kunden bleiben, desto mehr kaufen sie. Vorbild für das Shop-o-tainment ist Las Vegas.

Ein Laden wie ein Urlaubsort. Gleich hinter dem Eingang plätschert ein Teich mit Kanus und Kajaks. Darüber zwitschern die Vögel, und wenn der Blick nach oben gleitet, sieht man ein Blätterdach, getragen von schlanken, hohen Bäumen. Hier möchte man bleiben, und glaubt man Klaus Weichbrodt, dem Filialleiter des Outdoor-Ausrüsters Globetrotter in Köln, dann geben die Kunden diesem Bedürfnis von Herzen nach: Bis zu zwei Stunden verweilen sie im Geschäft, und manche kommen dafür sogar, wie zu einem Ausflugsziel, über Hunderte Kilometer angereist.

Krise im Einzelhandel? Nicht bei Globetrotter. Geiz-ist-geil-Kampagnen perlen an den Expeditionsexperten ab wie Wasser von einer Gore-Tex-Jacke, und Preise auf Everest-Niveau schrecken die Kunden so wenig wie echte Berge. Wenn ein Anorak 800 Euro kostet, so erlebt es Weichbrodt immer wieder, „da sagen manche: ‚Packen Sie mir doch gleich zwei ein!'“

Ein Baustein für seine Verkaufserfolge sind die Ladengeschäfte des Ausrüsters, die von dem Hamburger Architekten Holger Moths als Mischung aus Abenteuerspielplatz, Teststrecke und Themenpark angelegt wurden. Da können die Kunden unter einer Dusche Regenkleidung testen, in einer Kältekammer mittels Infrarotkamera die Isolation von Schlafsäcken überprüfen, und selbst die Toiletten sind noch zum Event aufgebrezelt. In Hamburg sehen sie aus wie ein Hock-Klo im Dritte-Welt-Stil. Die Herrentoilette der Kölner Filiale stammt aus einem alten Fischkutter, im Bullauge läuft ein Video, das schwankenden Meeresblick suggeriert. Derlei Späße werden vom Publikum dankbar angenommen, die Umsätze steigen in den so dekorierten Geschäften kontinuierlich.

„Wir wundern uns selber über den Erfolg“, sagt dazu Holger Moths, „dabei ist alles ganz einfach. Wenn ich höre, dass anderswo über die Schließung der Kundentoiletten diskutiert wird, weil sie zu teuer sind und Platz verbrauchen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.“

Aus dem Nichts geschöpft aber hat auch Globetrotter seine Abenteuerwelt nicht. Zusammen mit den Geschäftsführern reiste Moths vor der Eröffnung der ersten großen Filiale in Berlin durch die USA und wurden bei den dortigen Outdoor-Supermärkten fündig. So betreibt der Jagd- und Angelspezialist Bass Pro in den USA 46 Filialen, die mit Kletterwänden, Wasserfällen und Riesenaquarien ausgebaut sind. Die Shopping-Pfadfinder aus Hamburg kamen, sahen und staunten. Kopieren aber wollten sie das Gesehene nicht. Ausgestopfte Tiere als Jagdtrophäen, so vermuteten sie, würden bei der deutschen Kundschaft ebenso wenig ankommen wie Felsen aus Pappmaché.

„In den Globetrotter-Geschäften bauen wir die Natur nicht nach“, sagt Holger Moths, „sondern schaffen Möglichkeiten zu gedanklichen Assoziationen.“ Entsprechend ist die Eiskammer hier kein Iglu aus Styropor, sondern ein technisch anmutender Raum. Die Kletterwände sind aus Plexiglas, und eine Kolonie von Blattschneiderameisen krabbelt zum Vergnügen der Kinder nicht durch einen künstlichen Dschungel, sondern durch eine Glasröhre. „Jeder hat seine eigenen Erinnerungen an Urlaub und Natur“, weiß Holger Moths, „die Phantasie darf nicht zu sehr eingeengt werden.“

Aime-Faktor nennen Fachleute die Fähigkeit des Konsumenten, sich aus Informations-Puzzlesteinen ein eigenes Bild zusammenzusetzen. Das Kürzel steht für Amount of Invested Mental Elaboration, sinngemäß zu übersetzen als geistiger Aufwand zum Verständnis komplexer Situationen. Die Technik, auf diese Weise Spannung zu erzeugen und die Aufmerksamkeit zu binden, wird traditionell im Film, aber zunehmend auch im Ladenbau eingesetzt. „Wenn der Aime-Wert hoch ist“, weiß der Shop-Spezialist Christian Mikunda aus Wien, „hat der Zuschauer Spaß und fühlt sich auf vibrierende Weise lebendig und beschwingt.“ Er grast bereitwillig auch noch die letzte Ecke des Ladens ab. Entsprechend, sagt Reinhard Peneder vom österreichischen Ladenbau-Konzern Umdasch, „hat jeder amerikanische Store ein Drehbuch und jeder Wandabschnitt wird bespielt wie ein Theater“.

Um solche Strategien zu studieren, organisiert Peneder für seine Kunden regelmäßig USA-Reisen. Höhepunkt der Touren ist stets Las Vegas, wo viele Einkaufszentren zu Shop-o-tainment-Palästen ausgebaut sind. So wartet die Forum Mall des Hotels Caesars Palace mit einem nachgestellten Untergang der Stadt Atlantis auf. Mit Roboterfiguren, stürzenden Säulen, Feuer, Wasserfontänen und Musik versinkt die antike Metropole jede Stunde in einem großen Becken. Das Spektakel, das genau wie Globetrotters Kanu-Teich viel Raum verbraucht, wirkt so attraktiv, dass die Fläche des Einkaufszentrums zuerst verdoppelt und dann verdreifacht werden musste. Damit die Kunden nach der Show nicht gleich wieder gehen, takteten die Betreiber die Veranstaltungen in der Mall (neben dem Atlantis-Brunnen gibt es noch mehrere andere Attraktionen) so, dass man mindestens eine Stunde bleiben muss, um alle gesehen zu haben. Denn die Verweildauer ist für den Einzelhandel die entscheidende Größe im Kampf um Umsätze. Kein anderer Faktor, etwa Preis oder Präsentation der Ware, wissen die Experten, hat einen ähnlich hohen Einfluss auf die Umsätze wie die Länge des Aufenthaltes im Geschäft: Ich kaufe, weil ich schon mal da bin.

Damit das möglichst lange der Fall ist, nutzen Ladenbauer und Händler nicht nur in Las Vegas die Tricks sämtlicher Disziplinen, von der Psychologie über die Lichtregie bis zur Architektur. Da wird in den Umkleidekabinen dasselbe Licht eingesetzt wie an der Metzgertheke – damit der Teint des Kunden genauso appetitlich wirkt wie das Schweineschnitzel in der Auslage. Im Schuhgeschäft wird künstliches Lederaroma versprüht. Und die Wege der Kunden in Läden und Einkaufsstraßen sind Objekt ausführlicher Studien. So sind die Shops im Caesars Palace entlang einer leicht geknickten Hauptachse organisiert. Die Biegung, hat der promovierte Theaterwissenschaftler Christian Mikunda analysiert, entschleunigt die Schritte der Besucher und lädt zum Besuch einzelner Geschäfte ein. Am Ende des ersten Wegabschnitts aber, genau wenn die Kunden keine Lust mehr haben weiterzuwandern, entdecken sie die Großattraktionen. Ihr Schritt beschleunigt sich wieder und führt sie an weiteren Geschäften vorbei.

„Wir arbeiten nach dem gleichen System wie Las Vegas, nur nicht so plakativ“, sagt Klaus Striebich von der Firma ECE, Europas größtem Betreiber von Einkaufszentren. „Es geht ja nicht mehr darum, einen Einkaufszettel abzuarbeiten, sondern darum, kostbare Freizeit zu verbringen“. Deshalb werden in den deutschen Einkaufszentren inzwischen die Gastronomieanteile erhöht, es gibt sogenannte Relaxzonen und Brunnenanlagen, an denen die Kinder spielen können – alles im Dienste der Verweildauer.

Als Patentrezept aber setzen die Händler auf Sehenswürdigkeiten, die die Menschen auch dann anziehen, wenn sie gar nichts zu kaufen beabsichtigen – bis dahin jedenfalls. Deshalb stattet die Luxusmarke Louis Vuitton ihre Filiale an den Champs-Élysées mit teuren, zeitgenössischen Kunstwerken aus. Deshalb gestaltet das Designerduo Viktor & Rolf seine Mailänder Filiale so, als ob sie auf dem Kopf stünde. Deshalb wartet das Stadion Center in Wien mit einem Wasserfall aus Eis auf, und deshalb leistet sich ein Hotel wie das Radisson SAS in Berlin ein mehrstöckiges Aquarium, durch dessen Mitte auch noch ein gläserner Fahrstuhl schwebt.

So erfolgreich sind solche Attraktionen gelegentlich, dass sie sich nicht einmal über T-Shirt-Verkauf oder Cappuccino-Umsatz refinanzieren müssen. So müssen die Besucher der Autostadt Wolfsburg am Eingang 15 Euro bezahlen und noch einmal 8 drauflegen, wenn sie das Parkhaus der Firma besichtigen wollen – jenen Turm, in dem die Fahrzeuge bis zur Auslieferung abgestellt sind. Immerhin zwei Millionen Besucher pro Jahr wollen das sehen und machen die Autostadt damit zum beliebtesten Ausflugsziel Niedersachsens. Die Kristallwelten der Firma Swarovski in Österreich (Eintritt 9,50 Euro), ein Themenpark mit angeschlossenen Verkaufsräumen, rückten sogar zur beliebtesten Touristenattraktion des Landes nach Schloss Schönbrunn auf.

Nötig sind die aufwendigen Inszenierungen oft auch, um von der Gleichförmigkeit der Waren abzulenken. In vielen Einkaufsstraßen Deutschlands bestimmen Filialisten wie Tchibo, Esprit, Douglas oder Pimkie bereits 90 Prozent des Angebots. Und auch im hochgelobten Las Vegas sind in jeder Mall dieselben Händler vertreten. „Deshalb müssen sich die Einkaufszentren differenzieren“, weiß ECE-Vorstand Striebich, „sie tun das über ihr jeweiliges Thema“ – das „Alte Rom“, „Venedig“ oder die „Karibik“.

Aber liegt darin auch eine Zukunft für den Einkauf in Deutschland? Werden Einkaufszentren von Paderborn bis Pirmasens bald mit Rummelplatz-Attraktionen für sich werben? „Eher nicht“, vermutet Christian Prill, Gesellschafter der Brandmeyer Markenberatung in Hamburg, „das würde hierzulande nur Sinn machen, wenn die Sehenswürdigkeiten eng mit dem Warenangebot verknüpft sind wie bei Globetrotter.“ In Las Vegas aber haben sich die Bilder von den Konsuminhalten abgelöst und die Einkaufszentren zu eigenständigen Reisezielen gemacht. Die Touristen kommen von weither angereist und verbringen dann ganze Tage in den Malls – als Kurzurlaub mit Dauer-Shoppen. CHRISTIAN TRÖSTER

Lizenz zum Plündern

Der Spiegel, 20.4.1998

Schmuggel von wertvollen Gemälden, Schummeleien mit Herkunftsnachweisen: Gleich mehrere Fachleute erheben schwere Vorwürfe gegen das Auktionshaus Sotheby’s.

Von Christian Tröster

Die Ankündigung der Auktion bot Stoff für ein Märchen: Da hatte ein Sohn auf dem Dachboden seiner verstorbenen Mutter, so hieß es, einen Karton mit 234 Fotos gefunden. Als er die historischen Bilder dem Auktionshaus Sotheby“s vorlegte, jubelte dessen Experte Philippe Garner: „So eine Entdeckung macht man in seiner Karriere nur einmal.“ Und der Kölner Kunsthistoriker Herbert Molderings befand angesichts der Werke von Otto Umbehr, Edward Weston, El Lissitzky und anderen: „Ein Monument deutscher Kunst- und Fotogeschichte.“

Doch wer bloß hatte diesen Wunderfund zusammengetragen? Schon vor der Auktion – die Bilder erbrachten sechs Millionen Mark – wurden Zweifel laut an der Legende, eine Sammlerin namens Helene Anderson habe die Kunstwerke erworben. Inzwischen gilt als erwiesen: Die Kollektion war von der Leiterin eines Altenheims und ihrem Ehemann geliefert worden. Selbst Sotheby“s bezweifelt inzwischen, daß die beiden rechtmäßige Besitzer der Bilder waren, und entschuldigte sich bei den Käufern für die „unvorhergesehenen Ereignisse“. Die Papiere, die Molderings damals vorlegte, hätten nicht ausgereicht, um ein so großes Ereignis kurzfristig abzusagen. Kunden aus aller Welt waren bereits angereist.

Doch war der Fall der „Helene Anderson Collection“ tatsächlich nur eine peinliche Panne – oder hat man im Auktionshaus allzu großzügig über Ungereimtheiten hinweggesehen? Molderings jedenfalls glaubt heute: „Sotheby“s ist direkt involviert in die Fälschung der Provenienz. Man stellt den Einlieferern keine Fragen, weil man ahnt, daß etwas faul ist.“

Die Vermutung des Fotohistorikers und ehemaligen Leiters des Westfälischen Kunstvereins in Münster fügt sich in das finstere Bild, das ein neues Buch von dem weltweit operierenden Auktionskonzern zeichnet. Zynismus und Schiebereien, so unterstellt der Autor Robert Lacey, seien bei Sotheby“s Geschäftsprinzip*.

Offenbar können die Auktionshändler dabei auf den ehrbaren Namen ihres Hauses vertrauen. Auch im Fall der Anderson-Fotosammlung sorgten erst Herbert Molderings akribische Recherchen für einen Eklat. Mißtrauisch wurde der Fachmann, weil Sotheby“s kein einziges historisches Dokument über die Herkunft der Bilder vorlegen konnte. In Archiven fand er mehrere Briefe, die belegten, daß der Zwickauer Museumsdirektor Hildebrand Gurlitt von 1929 bis 1932 die „Anderson“-Bilder erworben hatte. War die Anderson- Collection also aus einem deutschen Museum entwendet worden? Handelte es sich um Beutekunst, oder waren die Werke über die Schalck-Golodkowski-Connection verscherbelt worden?

* Robert Lacey: „Sotheby“s – Bidding for Class“. Little, Brown & Co.; 20 Pfund.

Noch vor der Auktion machte Molderings seine Zweifel in der „Frankfurter Allgemeinen“ öffentlich, doch Sotheby“s reagierte nur mit britischem Charme: „Very fascinating“ sei die Behauptung, verkündete Philippe Garner. „In meiner Naivität dachte ich, daß das Auktionshaus die Versteigerung verschieben würde, um Zeit für weitere Prüfungen zu lassen“, sagt Molderings, „aber die haben meine Bedenken einfach zu ihren Gunsten umgemünzt. Immerhin hatte ich ja erstmals Dokumente aus den zwanziger Jahren vorgelegt.“

Molderings forschte weiter – und stieß bald auf eine Helene Anderson aus Frankfurt. Doch mit den Fotos hatte sie nichts zu tun. Die stammten aus dem Nachlaß einer Hildegard Kirchbach. Die alte Dame starb 1995 im Baseler Altenheim „Sanapark“.

Als Einlieferer für die Auktion wurde nun Hans-Joachim Burdack bekannt, dessen Frau Angelica das Altenheim leitet. Das Ehepaar behauptet jetzt, die Verstorbene hätte ihr die Bilder aus Dankbarkeit geschenkt. Weil Frau Kirchbach ausdrücklich gewünscht habe, daß ihr Name nicht im Zusammenhang mit den Fotos genannt werde, habe Burdack sich eben die Geschichte mit dem Dachboden ausgedacht.

Für Sotheby“s ist die Affäre auch deshalb peinlich, weil das Haus gerade erst eine teure Image-Politur hinter sich gebracht hat. Elf Millionen Dollar investierten die Händler, um mit einer hausinternen Untersuchung durch zwei noble Anwaltsfirmen den Vorwürfen des Journalisten Peter Watson zu begegnen: Der hatte das Auktionshaus 1996 überführt, ein Altmeistergemälde aus Italien geschmuggelt zu haben, und mit Dokumenten belegt, daß es sich hierbei um eine Routineangelegenheit für die Kunstexperten handelte.

Obwohl man nie wissentlich Schmuggelware verkauft habe, so hieß es im Bericht der Anwaltskommission, wolle man künftig nicht nur die englischen und amerikanischen Importbestimmungen, sondern auch strikt die Gesetze der Exportländer beachten. Im übrigen sei die illegale Ausfuhr aus Italien ein Einzelfall. Als Zeichen einer neuen „Transparenz“ veröffentlichte das Londoner Auktionshaus zudem eine Art Ethik-Leitfaden, nach dem sich die Mitarbeiter von nun an richten müßten.

Molderings ist von einer echten Läuterung allerdings wenig überzeugt. „Warum lassen Sie zu“, fragte er den Fotoexperten Garner vor der Auktion der angeblichen Anderson-Bilder, „daß eine solch herausragende Sammlung unter falschem Namen in die Geschichte eingeht?“

Die Direktheit der Antwort verblüffte den Forscher: „Erstens wollen wir nicht, daß Händler auf die Einlieferer zutreten. Zweitens wollen wir verhindern, daß die deutsche Regierung von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht.“ Zwar gibt es ein solches Recht in Deutschland nicht, wohl aber die Möglichkeit, Kunstwerke zu schützenswertem Kulturgut zu erklären und damit die Ausfuhr zu unterbinden.

Für Robert Lacey hat derlei Virtuosität bei Sotheby“s Tradition. Besonders schlimm trieb es nach seinen Recherchen Peter Wilson, Chef des Hauses von 1958 bis 1980. Der Mann, der als Träger bei Sotheby“s angefangen hatte und binnen zwei Jahren zum Direktor aufstieg, gilt als eines der Vorbilder für die Figur des James Bond. Wilson hatte im Krieg für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet, dort die Nummer 007 getragen und war mit dem James-Bond-Autor Ian Fleming befreundet. Später stellte er seinem Haus offenbar eine Art Lizenz zum Plündern aus. „Plünderung“, schreibt Lacey über den Sotheby“s-Chef, „gehörte zum täglichen Geschäft, und Schmuggel war der Modus vivendi.“

Unter Wilson akzeptierte das Auktionshaus Einlieferungen aus illegalen archäologischen Grabungen. Unter Wilson lernten die Gemäldeexperten, daß es in Südafrika und Argentinien keinen Markt für Bilder gab, die nicht in einen Koffer paßten. Zuweilen wurden Impressionisten sogar eingerollt als Handgepäck transportiert. Für die Bezahlung derartiger Transaktionen unterhielt das Auktionshaus ein Nummernkonto in der Schweiz. Für private Geschäfte gründete Wilson mehrere Briefkastenfirmen und TreuhandGesellschaften.

Auch das Vertrauen seiner Geschäftspartner nutzte er offenbar gern aus. Der hörbar betrunkenen Kaufhaus-Erbin Barbara Hutton schwatzte er am Telefon überhöhte Millionengebote ab. Andere, die glaubten, mit ihm befreundet zu sein, stellten ein Abkühlen der Beziehungen fest, sobald sie ihre Schätze zur Auktion gegeben hatten. „Vorher“, so Wilson gegenüber Kollegen, „sind sie eben interessanter.“

Auch die Gutgläubigkeit der Käufer, so scheint es, mißbrauchte Wilson wiederholt. Wenn ein schriftliches Gebot für ein Objekt vorlag, steigerte er nicht, wie es seine Pflicht als Auktionator gewesen wäre, im Auftrag des Bieters, sondern setzte vielmehr den Mindestpreis nachträglich hinauf, so daß selbst ohne Gegengebot aus dem Saal der Käufer sein schriftliches Gebot voll ausreizen mußte.

Der Geist von Peter Wilson, so Lacey, präge das Haus Sotheby“s bis heute. „Laceys Beurteilung von Peter Wilson teilen wir nicht“, kontert eine Unternehmenssprecherin. Schließlich sei Wilson vor fast 20 Jahren bei Sotheby“s ausgeschieden, 80 Prozent der Mitarbeiter hätten den Mann nicht mal kennengelernt. Moralisches Bewußtsein sei heute ein wichtiger Unternehmensgrundsatz. Dabei bemüht sich das Unternehmen derzeit um die Vermarktung seines ramponierten Namens – als Signet für Luxusartikel. Zwar war in den siebziger Jahren die Einführung einer Sotheby“s-Zigarette kläglich gescheitert; doch nun sind optimistisch weitere Namens-Lizensierungen geplant. In London kann man bereits Sotheby“s-Champagner schlürfen, und in New York lockt ein nobles Sotheby“s Café.

Aber auch im Kerngeschäft sollen neue Märkte erschlossen werden. In den siebziger Jahren begann die Firma, mit Luxus-Immobilien zu handeln. In den letzten Jahren übernahm Sotheby“s in New York die renommierte Galerie André Emmerich und beteiligte sich bei Jeffrey Deitch.

Dazu kommt Umsatz mit allerlei „Collectibles“ – vom Teddybären bis zum Mondfahrzeug. Mit viel Geschick wird auch bei Haushaltsauflösungen aus mediokrer Ware Geld gemacht. Der Nachlaß des Herzogs und der Herzogin von Windsor erbrachte im vergangenen Februar 23,4 Millionen Dollar, der von Jacqueline Kennedy Onassis 34,5 Millionen. Hier wurden für ein paar alte Tassen (Katalogbeschreibung: „teils geflickt und angeschlagen“) 8050 Dollar, für eine falsche Perlenkette 211 500 Dollar bezahlt.

Ein Teil solcher Preise mag auf den Starkult um die frühere First Lady zurückzuführen sein. Einige Verkaufserfolge aber resultieren wohl aus raffinierten Verkäufertricks. So arrangierten die Experten elf winzige Diamanten, von denen nicht einmal bekannt ist, ob die Besitzerin von deren Existenz überhaupt wußte, in Form eines „J“ auf schimmerndem, schwarzem Samt. Dann plazierten sie die Steine im Wert von 50 Dollar pro Stück als Los Nummer 441 zwischen einen Van-Cleef-&-Arpels-Ring und eine Halskette aus demselben teuren Juwelier-Haus. Beide Stücke hatte Onassis seiner Gattin zum Geschenk gemacht. Die winzigen Steine fanden in diesem Umfeld leicht für 17 250 Dollar einen beeindruckten Käufer.

Weniger erfreulich laufen die Sotheby“s-Geschäfte in der Anderson/Kirchbach-Affäre. Inzwischen sind mehrere Testamente aufgetaucht. Die Frau des Einlieferers, Angelica Burdack, der laut Anstellungsvertrag die Annahme geldwerter Geschenke von Patienten untersagt ist, wird in keinem davon erwähnt.

Jetzt streiten ein Zürcher Anwalt und das Kunstmuseum Basel um das Erbe. Und Molderings forscht nach weiteren 300 Fotos, die einst zur Kirchbach-Sammlung gehörten – sie sind schlicht verschwunden.

* Robert Lacey: „Sotheby“s – Bidding for Class“. Little, Brown & Co.; 20 Pfund.

Frank Stella. Lilar. Vier Gemälde im Foyer des Axel Springer Verlages Hamburg

Christian Tröster (Text) , Dirk Reinartz (Fotos)

Frank Stella. Lilar.

Axel Springer Verlag, 1997

ISBN 3-921305-99-3